晶圆厚度测量解决方案

本方案主要用于对晶圆以及显示面板部分制程(如晶圆切片、研磨、减薄、划片等)之后的厚度测量等。可同步测试出材料本身的TTV\BOW\WRAP\SORI等参数误差。

一、晶圆测厚

1.1 背景与意义

半导体产业是信息技术核心支撑,晶圆作为半导体器件载体,其厚度精度直接决定器件性能、可靠性与成本。随着芯片特征尺寸缩小,晶圆厚度微小偏差可能导致芯片故障,如高性能处理器中不均匀厚度会引发电流分布不均、产生热点;同时晶圆减薄工艺兴起,测厚成为制造关键环节,为工艺控制提供实时反馈,避免晶圆报废。

传统测量方法存在局限:接触式方法精度低且易损伤晶圆;非接触式的白光干涉仪对环境敏感,射线荧光法成本高且有辐射,激光位移传感器在测量透明或高反射率晶圆时易失真。光谱共焦传感器融合光谱分析与共焦成像技术,利用不同波长光聚焦轴向位移差异测量厚度,非接触、高精度且不受晶圆材质影响,可实时监测并与自动化系统集成实现闭环控制,对推动半导体产业发展意义重大。

国外方面,美、日、德处于领先。美国英特尔、IBM 优化光学系统与算法,实现晶圆厚度实时监测;日本尼康、佳能凭借光学积累,研发高分辨率、高速传感器,可亚微米级测量;德国米铱、西克产品高精度、高可靠,广泛应用于多领域。

国内高校与科研机构进步显著:清华大学优化光学系统与算法,成果获企业应用;浙江大学开发小型化、高精度传感器。但现存不足:测量精度、速度、稳定性难满足大规模生产需求,且传感器成本高,校准维护复杂,限制广泛应用。

1.2 研究内容与方法

研究内容:一是剖析测量原理,阐述复色光经光学元件处理过程,分析晶圆特性对测量的影响;二是设计搭建系统,涵盖光源、光学系统等选型与调试;三是测试分析性能,评估精度、分辨率等指标,提出优化措施;四是案例分析,在生产场景应用系统,总结问题与方案。

研究方法:采用理论分析、实验研究与案例分析结合。理论分析奠定基础,实验研究通过控制变量测试系统,案例分析深入企业解决实际问题。

二、光谱共焦传感器测量原理剖析

2.1 光谱共焦基本原理阐释

光谱共焦传感器利用光的色散与共焦技术,宽光谱复色光经照明孔、分光棱镜后,被物镜色散聚焦成彩虹状分布带,仅聚焦于物体表面的光反射后经小孔进入光谱分析仪,通过测量波长并结合焦点共轭关系计算距离。

该原理优势显著:不受光强影响,镜头无发热,测量稳定;同轴共焦设计可应对被测物倾斜翘曲,无像差干扰,适用于晶圆高精度测量。

2.2 测量晶圆厚度的原理详述

测量时,传感器光投射到晶圆,上表面反射光波长对应传感器到上表面距离 d1;光穿透晶圆至下表面反射,其波长结合折射率等参数可算得传感器到下表面距离 d2。晶圆厚度 t=d2-d1,实际测量需考虑环境与晶圆表面状态,通过校准补偿提升精度。

2.3 与其他测量方法对比优势

测量方法

优势

局限性

白光干涉仪

精度较高

对环境敏感,测量速度慢

激光位移传感器

速度快、响应灵

测透明 / 高反射晶圆易失真,精度低

光谱共焦传感器

亚微米级精度,非接触无损伤,适配透明晶圆

成本较高

三、光谱共焦传感器测量系统搭建

3.1 系统总体架构设计

系统由光源、光学镜头、探测器、数据处理单元构成。宽光谱光源(如 400nm-2000nm 超连续谱光源)提供光信号;光学镜头含照明与接收物镜,负责聚焦与收光;光谱分析仪作探测器,精准测波长;数据处理单元预处理信号,用算法计算厚度。各组件通过光纤与线路连接,确保信号稳定传输。

3.2 核心组件选型依据

光源:选超连续谱光源,因其光谱范围广、连续稳定,适配不同晶圆,优于卤钨灯、氙灯。

探测器:采用 CCD 探测器,灵敏度与分辨率高,能捕捉细微波长差异,满足高精度测量,优于 CMOS 探测器。

光学镜头:物镜焦距与数值孔径需匹配晶圆尺寸与精度要求,大数值孔径可提升灵敏度与分辨率,同时需保证镜头质量与兼容性。

3.3 系统校准与标定方法

系统校准用标准厚度晶圆,对比测量值与标准值,调整系统参数减小偏差。标定波长与距离关系,需用梯度厚度标准晶圆测反射光波长,通过最小二乘法建立对应模型。操作时需保证环境稳定,多次测量取均值,验证优化模型,确保测量准确。

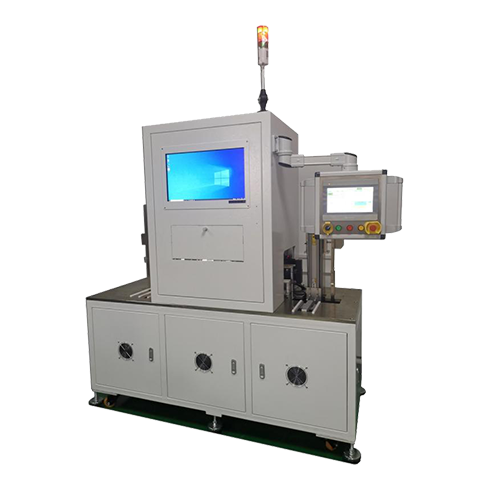

特色方案

精确、快速

精度高,测量速度快,可实现精确、快速的过程控制。

适用广

用于检查任何工作零件表面的厚度。

视觉辅助

带视觉辅助,自动定位基板上晶圆位置。

满足给个性化需求

编程简单、快速,配置方便,可满足不同客户的个性化需求。

咨询电话:136069 39600

咨询电话:136069 39600